Clinical Question:間質性肺炎について

今回は間質性肺炎についてのCQです。日々の臨床で悩むことが多かったため、改めて基本的な病態から勉強をし直したので今回取り上げさせていただきます。基本的な病態や治療の考え方については、「レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室」という本参考にしておりますので詳細はそちらをご覧ください。

(参考文献④p270参照)

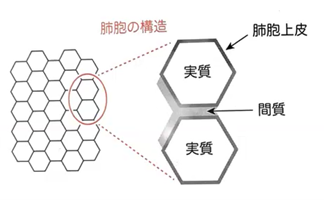

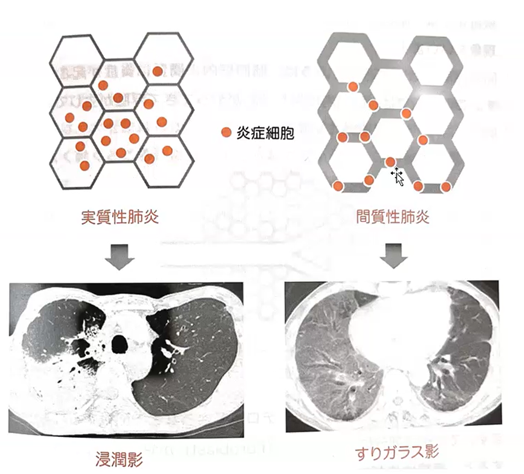

間質と実質とは?

- 実質:肺の果たすべき役割を行うところ、つまり、肺胞隔壁(肺胞上皮)と肺胞腔内(空気のところ)です。

- 間質:実質以外のところ、つまり、肺胞上皮と隣の肺胞上皮の間の結合組織

※p270~271より引用

実質性肺炎では、水の含有度合いが大きい湿潤影になり、間質性肺炎では、空気の含有度合いが大きいすりガラス影になるのです。

(参考文献④p271参照)

線維化とは?

線維化とは、基本的には膠原繊維が産生され、臓器が縮んで固くなる現象をいいます。

肺胞腔内の間質に炎症が発生するとその周辺組織で浮腫が生じます。それにより肺胞壁自体が分厚くなりますが、この段階ではまだ線維化は起きておらず可逆性があります。

そこに繊維芽細胞が出現し、膠原繊維を産生することで周囲の組織を巻き込むように縮んでいきます。この段階になると不可逆となり、肺の伸縮性も低下していきます。

拘束性障害と拡散障害

- 拘束性障害:線維化は、肺底部と胸膜直下優位に生じ、その部分の機能が低下していきます。また、全体的に肺の伸縮性が悪化していきます。

- 拡散障害:間質が炎症により本来ごく薄いはずの肺胞腔と毛細血管の間が分厚くなり、肺胞内に入った酸素の拡散がしにくくなります。結果として労作時の低酸素が出現します。

間質性肺炎の分類と診断

特発性、過敏性、膠原性、遺伝性、原発性などに分類されています。原因がはっきりしているものについてはそれに沿った治療方法の実施が基本となります。

診断時、まずは原因有無を判断します。原因不明の特発性間質性肺炎は、病理学的に分類されていますが、現在は既往歴や詳細な問診、レントゲンや採血検査に加えて専門施設での検査にて、臨床的に分類し、治療方針を決定することも多くなっているようです。

いずれにしても間質性肺炎の診断にはこのような集学的検討(MDD:Multidiscliplinary discussion)が重要であると言われています。

特発性肺線維症の治療について

特発性肺繊維症:慢性型で線維化のある間質性肺炎で、ゆっくりと着実に悪化し、ステロイドは使用しません。治療目標は「疾患の進行を遅らせること」を第一とし、抗線維化薬を使い疾患進行を抑制し、HOTを導入しつつ60歳未満であれば肺移植も検討していきます。

特発性非特異性間質性肺炎;亜急性の発症で徐々に進行し、ステロイドの効果が期待できるものもあるため、分類のディスカッションが重要になっていきます。

抗線維化薬にはニンテダニブ、ビルフェニドンという薬が発売されていますが、副作用が強いこと、また薬価が高いこともあり導入自体はあまり進んでいないのが現状です。私の担当している患者様も副作用に耐えられず離脱したこともありました。

吸入トレプトスチニルは肺動脈性肺高血圧の適応を持っており、近年間質性肺炎に伴う肺高血圧にも適応が拡大されました。肺病変を有する肺高血圧症診療ガイドライン上では、「弱く推奨する」となっております。現時点でのRCTがまだ1本しかないということも、推奨度が低くなっていると考えられます。

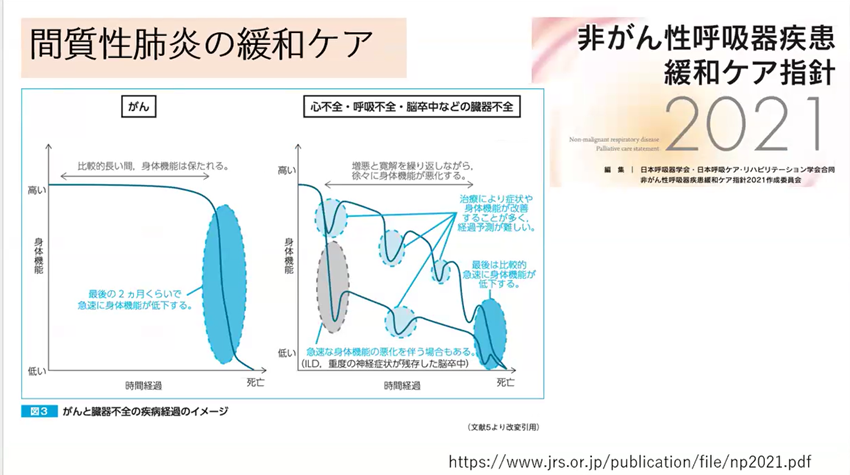

間質性肺炎の緩和ケア

非がん性呼吸器疾患緩和ケア指針では、呼吸不全や心不全は増悪と寛解を繰り返しながら徐々に悪化していくため、その間のサポートや症状緩和が非常に重要であると示されています。

非がんの方々は呼吸困難、咳嗽、不眠、うつ病態を多く有していることがわかっています。可能な限り疾患の治療やケア、リハビリテーションを持続していきながら、自分の意思決定をなるべく早くから支援することが大切だと示されていました。

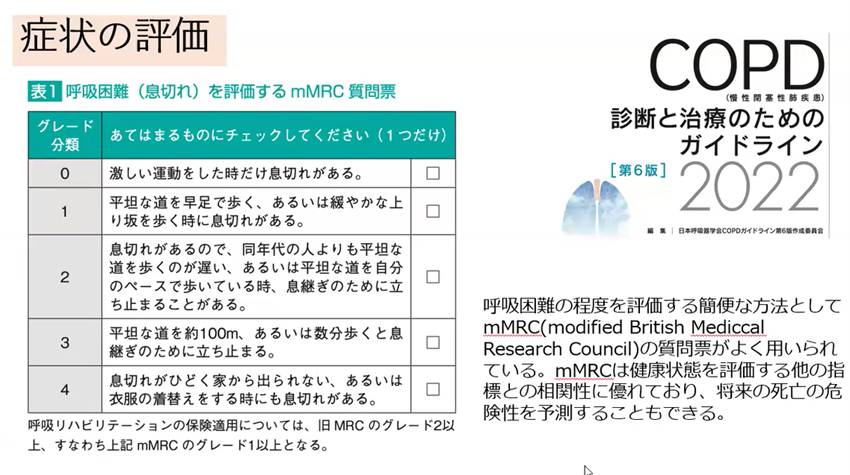

症状の評価

呼吸困難の評価は主観的評価であり、SpO2等と必ずしも連動しません。私たちはTotal dyspneaとして多面的に捉える必要があります。スピリチュアルペイン、社会的ペインの側面も大きく、「呼吸が苦しくて働くことができない」という心の苦しさも併せて評価していく必要があると考えています。症状の評価に関しては、mMRC(Modified British Medical Research Council)質問票を使用することが用いられることが多く、呼吸リハビリテーションの保険適応の際にも使用されています。

症状緩和の手段

酸素、NPPV(Noninvasive Positive Pressure Ventilation)、NHF(Nasal High Flow)、薬物療法、オピオイド、その他の治療を組み合わせ行きます。

注意点としては、間質性肺炎の場合はオプソが保険適応ではないため、塩酸モルヒネという形で処方することが必要です。COPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)患者では高用量の場合は入院率、死亡率の上昇が報告されていること、高用量だったとしても呼吸困難感の軽減には相関しないということも言われているため30㎎/日を最大量の目安とします。

非薬物療法:呼吸リハビリテーション、栄養、その他の非薬物療法(送風、セルフマネジメント等)が挙げられます。呼吸困難感は呼吸、機能、思考・感情の要素が影響しあうため、これらの悪循環を食い止めることが必要です。これらの治療を提供していくためには、やはりチーム医療が重要です。日本人が考える「望ましい死」を迎えることができるよう、その人らしい人生を全うできるようなサポートをしていきたいと感じました。

参考文献

➀日本呼吸器学会.肺病変を有する肺高血圧症診療ガイドライン2025

②日本呼吸器学会・日本呼吸ケア・リハビリテーション学会合同.非がん性呼吸器疾患緩和ケア指針2021

③日本呼吸器学会.COPD診断と治療のためのガイドライン2022

④日本医事新報社.レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室第4版.長尾大志(2025)

ゆみのハートクリニック 医師

方 眞美