Clinical Question: Catheter-related Blood Stream Infection について

不全患者数は年々増加し、高齢心不全患者を在宅医療・地域医療で支える機会が増えています。なかでも、進行した心不全に対して在宅でドブタミン持続投与を行うケースでは、末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)などの血管内デバイス管理が避けられません。

一方で、中心静脈カテーテルはカテーテル関連血流感染症(catheter-related bloodstream infection:CRBSI)のリスクを常に伴います。在宅では「どのタイミングで感染を疑い、どこまで評価するか」の判断が必要です。今回は、在宅ドブタミン療法の経過中に、スパイク交換を契機とした一過性発熱を繰り返し、最終的にPICC関連血流感染症と診断された症例を通してCRBSIについてまとめていきます。

■カテーテル関連血流感染症(CRBSI)とは

カテーテル関連血流感染症は、中心静脈カテーテルやPICCなどの血管内デバイスを介して血流に侵入した微生物により引き起こされる菌血症です。

●少なくとも1つの経皮的に採取された血液培養とカテーテル先端培養から同一の菌が発育する

●経皮的に採取された血液培養とカテーテルから採取された血液培養から同一の菌が発育する

場合に確定されます。後者の場合はカテーテルから採取された血液検体の方が、末梢静脈から採取された検体よりも少なくとも2時間以上早く陽性になることが診断に有用であると言われています。

【原因菌】

代表的な原因菌としては、

●コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(CNS)

●黄色ブドウ球菌

●グラム陰性桿菌

●カンジダ属

などが代表的であり、皮膚常在菌由来の黄色ブドウ球菌が最も多いためVCMの使用が推奨されています。全身状態不良や大腿静脈へのカテーテル留置の場合はVCMに加えて3rd-4thCephalosporinでグラム陰性桿菌のカバーを、またTPNや抗菌薬の長期間使用、血液悪性腫瘍などがある場合はMCFGでカンジダ属もカバーしていくことが重要です。

【治療】

抗菌薬による治療期間は概ね14日間とされています。

■治療方針の基本:全身治療とカテーテル管理

CRBSIが疑われた場合、まずは全身状態を評価しつつ、抗菌薬治療とカテーテル管理を同時に考える必要があります。抗菌薬は前述の通り原因菌を想定してempiricに開始していきます。

治療期間の目安としては、

●短期留置型カテーテル(PICC、CVカテーテルなど):概ね14日間

●CNSで、かつカテーテルを抜去できた症例:7日間程度まで短縮可能

です。

またカテーテル抜去の絶対的・相対的適応として、

●出口部・トンネル感染

●黄色ブドウ球菌、グラム陰性桿菌、真菌による感染

●敗血症、血行動態不安定

●感染性心内膜炎や転移性膿瘍などの続発感染

●適切な抗菌薬投与後も48時間以上血液培養が陽性

などが挙げられており、原則として抜去が推奨されています。

■CNS症例におけるカテーテル温存と抗菌薬ロック療法

一方で、CNSによるCRBSIでは、条件付きでカテーテル温存が選択肢となることがあります。

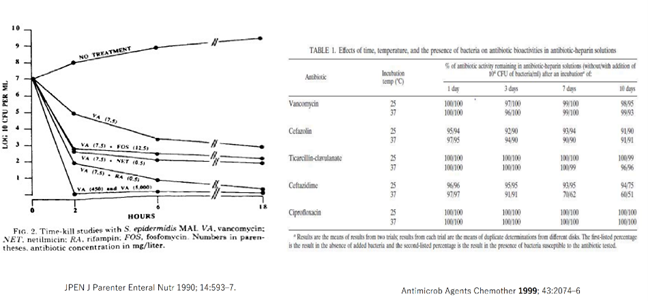

その際に重要となるのが、抗菌薬ロック療法(antibiotic lock therapy:ALT)です。ALTは、

●カテーテルルーメン内に高濃度の抗菌薬+ヘパリンなどを充満させ

●一定時間(通常24〜48時間以内)留置することで

●バイオフィルム内の菌を持続的に抗菌薬に曝露し殺菌する

というコンセプトの治療です。全身投与と併用することで、カテーテル抜去を回避しつつ感染制御を図るアプローチになります。代表的にはバンコマイシンを用いたロックが知られています。ダプトマイシンやリネゾリドなどもバイオフィルムへの浸透性が高く使用可能な可能性が高いですが、報告例が少ないのが現状です。

■在宅で経験した症例のポイント

本症例の血液培養では、

●カテーテルから採取した血液

●末梢静脈から採取した血液

のいずれからもメチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(MRCNS)が検出されました。

培養ボトルの陽性化時間を確認すると、カテーテル由来検体が末梢静脈由来よりも早く陽性化しており、DTPの観点からもカテーテル関連血流感染症と判断可能なパターンでした。

在宅経過を振り返ると、

●発熱はスパイク交換日にのみ出現

●交換後の数時間〜半日で発熱し、その後は自然解熱

●炎症反応も交換後のタイミングでのみ上昇

という特徴があり、最終的には、

「トリプルルーメンのうち、スパイク交換・フラッシュに用いていたルートから、一過性に菌を血中へ押し出していた」という病態が推測されました。

患者・家族とは、「在宅での経過観察を続けるか」「カテーテル管理も含めて入院加療を行うか」を相談し、最終的には入院による治療介入が選択されています。

■まとめ

在宅医療に置いてカテーテル感染が発生した際は入院での加療が必要となるケースがあります。今後も在宅ではPICCや中心静脈カテーテル等のカテーテル管理が必要になるケースも増えてくるため、感染リスクについては常に意識する必要があります。

また、カテーテル感染が認められた場合は抜去が基本になりますが、在宅医療においては再挿入も容易にできるとは限りません。再挿入や入院治療の希望、在宅でできること、患者家族の意向などを丁寧に話しながら対応を検討する必要があります。

のぞみハートクリニック 医師

菊地 泰基