心不全患者さんの就労・両立支援:医療ソーシャルワーカーの立場から

「心不全」と診断されたとき、「このまま働き続けることができるのか」、「周囲にどう伝えればよいのか」―などたくさんの不安を感じる方が多くいらっしゃいます。医療ソーシャルワーカー(以下MSW)として患者さんと向き合う中で、多くの方が「仕事を続けたい」という思いを抱きながら、さまざまな壁に直面している姿を目にしてきました。今回は、実際の支援事例を紹介しながら、心不全患者さんの就労・両立支援の取り組みと課題についてお伝えします。

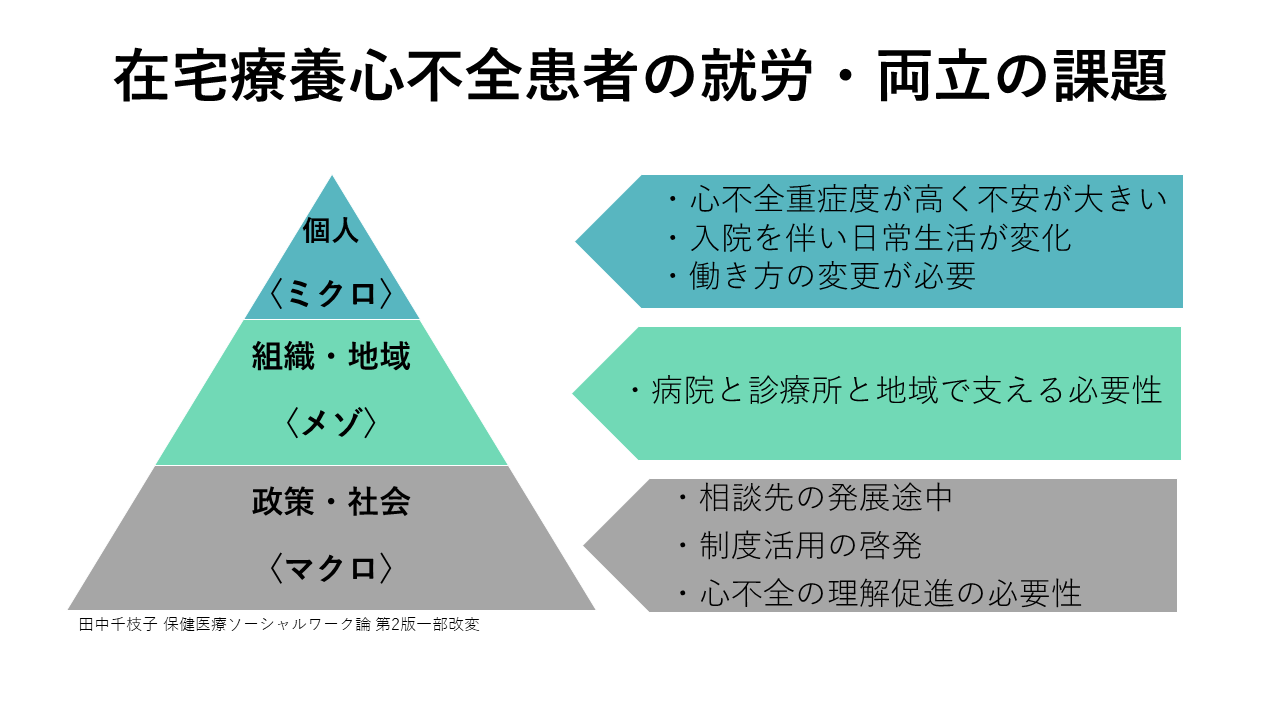

■在宅療養心不全患者さんの就労・両立の課題

MSWの支援においては、患者さんの日常生活や社会生活の課題をみるミクロレベルの視点・組織や地域の課題をみるメゾレベルの視点・政策や社会の課題をみるマクロレベルの視点といった3層の課題を見ながら縦横に支援を展開しています。

在宅療養生活を送る心不全患者さんのミクロレベルの課題としては、重症度が高く、体調面の様々な不安を抱える状況があります。また、入退院もあり就労の継続はもちろんのこと、日常生活にも変化がでてくるため、働き方を変えざるを得ない・働くことが難しくなるといった課題が生じてきます。

次にメゾレベルの課題として、これまで通院できていた方が通院困難になる等、病院だけで支えるのではなく、訪問診療や地域の様々な資源を活用して支える必要性が生じてきます。

そしてマクロレベルの課題として、心不全患者さんが相談できる窓口や支援体制はまだ発展途上の段階にあり、支援制度があっても、患者さんが十分に活用できていない現状もあります。さらに根本的な課題として、社会における心不全という病気そのものへの理解がまだ十分ではないという問題もあります。ここからは具体的な支援の取り組みをご紹介します。

■事例1:「仕事が日常」であり続けるために Aさん

Aさんは先天性心疾患にて通院しながら、在宅勤務をしていましたが、心不全の悪化で入院した際に体調変化を見据えて、訪問診療が導入されました。

MSWは訪問診療の開始前に面談を行い、Aさんの「仕事は続けたい。それが日常である」という就労に対する思いと、呼吸苦によりごみ捨てや買い物が大変といった日常生活の困り事をお聞きしました。

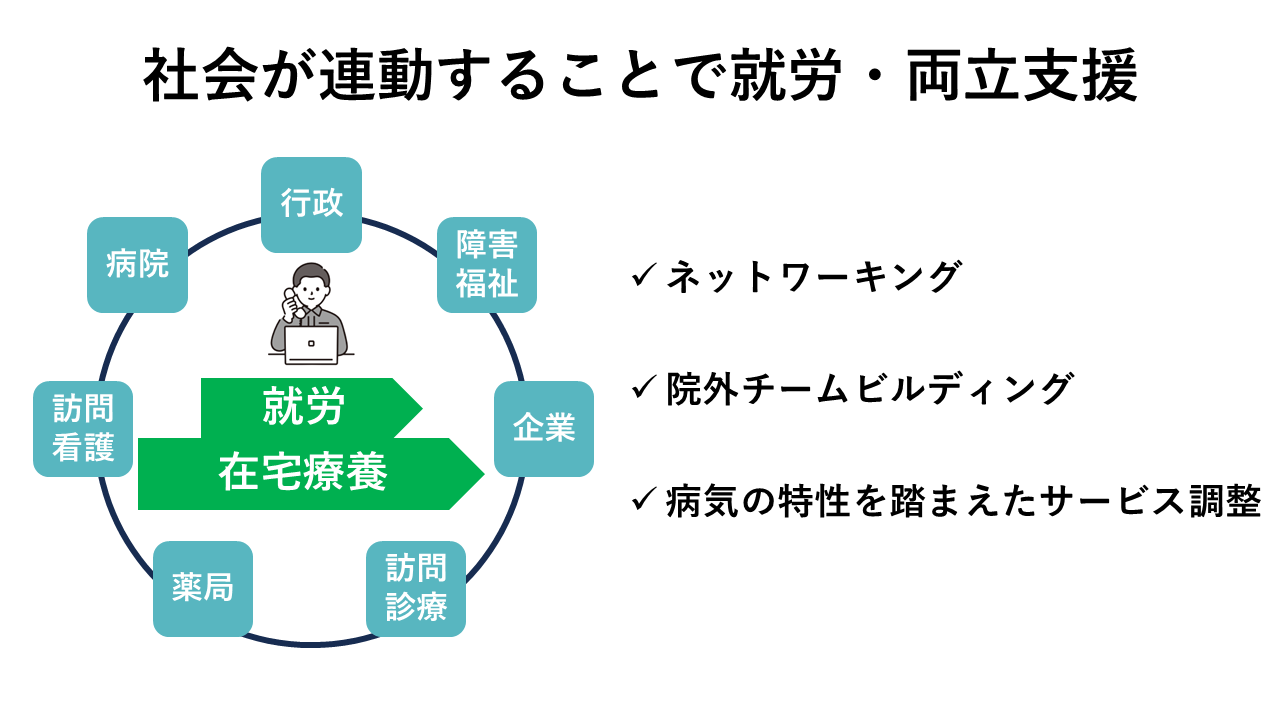

「就労をしながら自宅での生活を続ける」ことができるよう、生活面のサポート体制を構築することを提案し、実際に利用できる社会資源・制度を案内しています。その後は行政と連絡をとり、障害福祉サービスの利用に向けた障害区分の申請支援やサービス利用の支援をおこなっています。かかりつけの病院とは診療経過の報告や相談を通して連携をとり、現在もAさんは在宅勤務を継続しています。Aさんのように、心不全症状により生活面の困り事が生じている患者さんが、就労を両立していくためには、地域・社会が連動しサポートすることが必要になってきます。

そのために日頃からMSWは、地域の多職種専門職とのネットワークづくり、とその患者さんごとの院外チームビルディングをおこなうことで、就労・両立を目指しています。また、心不全の病気の特性を踏まえ、少し先回りしてサービス調整、チームでアプローチしていくことも、就労・両立を叶えるために意識している点でもあります。

■事例2:理解ある職場との出会い Bさん

慢性心不全により植え込み型除細動器(ICD)の植え込みとなったBさんは術後直後より「復職」を目指していましたが、体調と復職条件が合わず、在宅勤務が可能な企業に「転職」をされています。その後病状の変化もあり補助人工心臓(VAD)の手術をおこなうこととなり、多職種とともにBさんが以前から大切にしている就労に対する前向きな思いを尊重しながら意思決定支援に関わっています。

BさんはVADの手術後、同じ会社で復職を叶えていますが、このように病状が変化している中でも、就労・両立し、復職できた背景には、在宅勤務が可能であったこと、また福利厚生にて長期休職が可能であり、休職後の給与保証があったこと等が、就労・両立の実現につながっていたと考えます。

■当事者の思い

このように、Bさんの場合は、理解ある職場との出会いが、就労・両立を叶え、結果として自己実現も叶えることができている状況です。Bさんは、ご自身の経験を通じて、社会に伝えたいことがあると話してくれました。今回、その思いを代弁させていただきます。

まず、医療者に向けて。

「病状に合った働き方をすれば、企業は心不全患者を雇うことを怖がる必要はないということを、社会に発信してほしい」。

そして、社会や企業に向けて。

「心不全があっても、働き方次第で十分に活躍でき、労働力人口となり得るということを知ってほしい。通勤がないだけでも体は楽になります。在宅勤務でも十分に働けるし、自己実現もできます」。

このような患者さんの声を、広く社会に届けていくことも、私たちMSWのマクロレベルでの重要な取り組みの一つになります。患者さんの思いが届き、社会が変わっていくよう、これからも発信を続けていきたいと考えています。

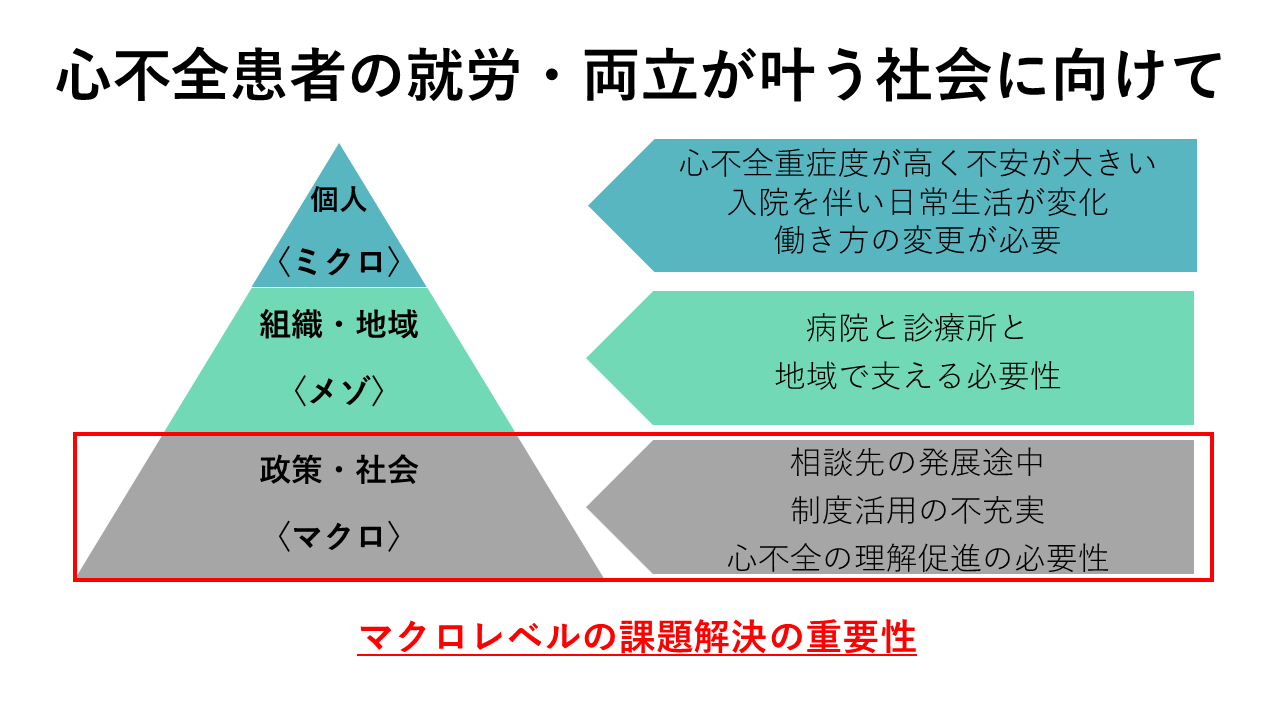

■心不全患者さんの就労・両立がかなう社会に向けて

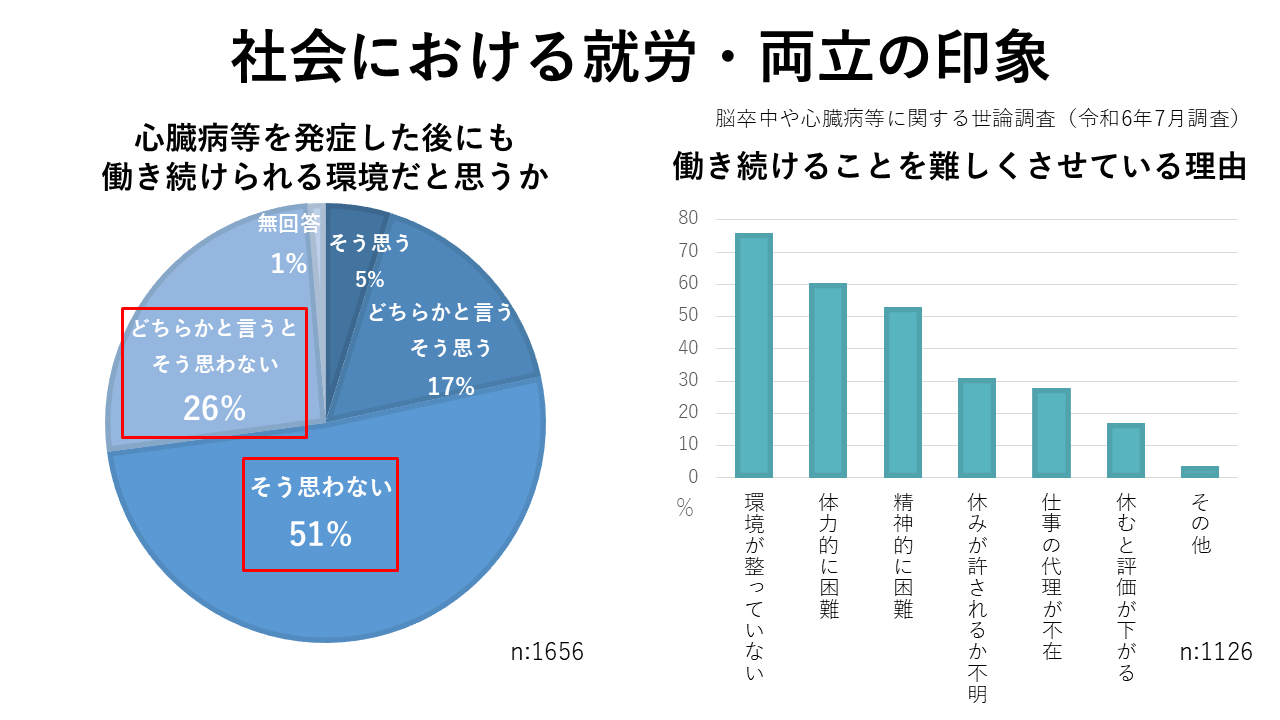

ここまで、心不全患者さんが抱える就労と療養の両立の課題についてお伝えしてきました。社会では心不全など心臓の病気を抱えた場合の就労についてどのような印象をもっているのでしょうか。

令和6年に実施された「脳卒中や心臓病等に関する世論調査」の結果では「心臓病等を発症した後にも働き続けられる環境だと思うか」という質問に対して70%以上の人が「そう思わない」という回答をされていました。

さらに、働き続けることを難しくさせている理由として、7割以上は「職場の環境が整っていない」こと理由としてあげており、続いて治療と就労の両立は体力的・精神的に困難、それ以外にも「休むことが許されるかわからない」など職場事情によって就労両立は難しいと考えている世論の声が多いこともわかりました。

このような、当事者の声や、世論調査の結果を踏まえると、心不全患者さんが就労・両立を目指す上では、社会全体の意識や制度を変えていく働きかけを目指すことが重要になってくるのではないかと考えます。

■まとめ

在宅療養生活を送る心不全患者さんの就労・両立においては、病状の変化や働き方に応じた心理的な支援や社会資源の活用支援が重要になると考えます。そして、地域の関係機関とのつながりも重要になるため、患者さんに寄り添うチームビルディングが不可欠になってきます。

このような就労・両立支援は、経済的な安定をもたらすだけでなく、「当たり前の日常」や「自己実現」につながるのではないかと考えます。

これからもより多くの心不全患者さんが就労・両立を叶え、希望を実現していけるよう、さらに地域とのネットワークづくりに力を入れ、患者さんとともに就労・両立の重要性を社会に広めていきたいと考えています。

ゆみのハートクリニック渋谷 医療ソーシャルワーカー

鈴木 英理佳